Contre-enquête sur des

morts suspectes

4.Exécutions sommaires:des militaires témoignent

«On

avait la haine du Kanak!»

Plusieurs de mes interlocuteurs se sont réfugiés derrière cette

formule, comme si l'aveu valait absolution des excès commis avant,

pendant et après l'«Opération Victor» ou, à tout le moins, comme

s'il avait le pouvoir d'atténuer leur propre responsabilité.

Ajoutées aux préjugés et parfois aux souvenirs mitigés d'un

précédent séjour agité en Nouvelle-Calédonie, les accusations

outrées de Jacques Chirac dénonçant «la

sauvagerie», «la

barbarie» dont auraient

fait preuve les meurtriers des quatre gendarmes de Fayaoué ont

produit un

cocktail délétère, fait de mépris et de ressentiment.

Et elles ont provoqué chez certains de ceux qui ont «servi» durant

ces événements le désir malsain de faire payer aux Kanak les

crimes perpétrés au matin du 22 avril. Un désir qui, pour

quelques-uns, trouvera son aboutissement le 5 mai dans le nord

d'Ouvéa.

Pas de quartier pour les preneurs d'otages! Avec ou sans mot

d'ordre et en dépit des consignes «officielles», telle est la

ligne de conduite qui semble s'être imposée lors de la première

phase de combat. Le bilan ne mentionne pas le moindre blessé parmi

les indépendantistes. Et pas un seul Kanak n'a été fait

prisonnier.

Pour

conquérir la cuvette, les hommes du 11ème Choc ont progressé

derrière «un mur de

feu». Des tirs en rafales, ininterrompus, qui peuvent certes

expliquer les blessures multiples relevées par les légistes et

même, pourquoi pas, la présence d'une plaie à la tempe ou entre

les deux yeux. Mais sûrement pas l'addition de projectiles tirés de

face et d'une balle dans la nuque ou derrière le pavillon de

l'oreille! Ou inversement, d'une rafale dans le dos et d'un

projectile en plein front. «Il fallait être à moins de dix

mètres pour avoir une chance d'apercevoir un ennemi, et encore!»,

témoigne Pierre Oléron, l'officier en second du commando Hubert.1 Difficile dans ces conditions de faire preuve d'une grande précision.

Silence dans les rangs du 11ème Choc

Alors

quoi? Fidèles au serment prêté lors de leur admission au 11ème

Choc, le régiment de la DGSE, les «anciens» d'Ouvéa ne livrent pas leurs souvenirs sur les

réseaux sociaux et, d'une manière générale, ne revendiquent pas

leur appartenance présente ou passée à une unité qui a longtemps

senti le soufre. Je n'ai donc pas trouvé de témoin dans leurs rangs.

«Chez ces gens-là, on ne cause pas,

Monsieur! On ne cause

pas.» Jean-Jacques Doucet, qui commandait l'ensemble du dispositif, a

bien voulu évoquer «le contexte», mais pas l'opération elle-même.

L'ex-capitaine Bruno de Seyssan de Marignan m'a invité à lui

transmettre mes questions par courriel mais ne m'en a pas même

accusé réception. Quant à son pendant,

Maurice Grognier, devenu consultant dans une société internationale

de sécurité et de protection, il est demeuré introuvable.

Résultat : d'autres se chargent de parler à leur place. D'expliquer

le pourquoi de tous ces morts et

l'impression de mise en scène qui se dégage des observations faites

par les OPJ.

Les

anciens gendarmes d'élite, eux, ne sont pas avares d'explications.

«On ne peut pas

laisser un ennemi derrière soi sans vérifier s'il est vivant ou

mort. Alors, on commence par écarter son arme et puis on le

retourne.»

L'ex-otage Bernard Meunier, ancien négociateur du GIGN, se fait

volontiers pédagogue. Mais certains de ses camarades énoncent de

manière plus explicite ou plus abrupte ce qui leur apparaît comme

une évidence. «Pour

la plupart, c'était leur baptême du feu et les

petits jeunes du 11ème n'ont pas fait le détail.»

«Ils ont

appliqué les règles qu'on leur avait enseignées : quand on

veut réduire une poche de résistance isolée, on

ne laisse pas derrière soi un homme susceptible de vous tirer dans

le dos. On

écarte l'arme et on fait en sorte qu'il ne puisse pas s'en

resservir...»

Ou encore :«Les “nettoyeurs”du

11ème Choc sont passés par là...»

Tué à l'arme blanche ?

Onze

des treize tués du premier assaut ont reçu une balle dans la

tête. Mais, dans son rapport, la Ligue des Droits de l'Homme a aussi

évoqué la possibilité que

certaines des blessures constatées aient été occasionnées par des

armes blanches. Une hypothèse également formulée par des parents

lors de l'ouverture des cercueils pour identification, quatre jours

après la bataille, renforcée par le fait que les légistes n'aient pas

toujours spécifié la cause de ces blessures. Dans le doute, difficile de

formuler un avis. Reste que dans un cas au moins, celui de Nicolas

Nine, elle semble être justifiée. L'une des dix plaies et impacts

retrouvés sur son corps est «une

large plaie de forme trapézoïdale

mesurant 11cm dans son plus grand axe et 4cm dans son plus petit»,

aux «bords

déchiquetés et entourée d'un large halo ecchymotique»

qui ne peut pas être attribuée à un projectile par arme à feu. Et

le halo évoqué par les médecins s'observe fréquemment après un

coup violent porté à l'arme blanche, lame enfoncée jusqu'à la

garde.

Le

mort

n° 18 enfin, Martin Haïwé, dont le corps sera retrouvé en

dernier, présente une seule blessure, mortelle, dans le bas du dos, mais

rien dans le compte-rendu des légistes ne permet de déterminer

si elle a été provoquée par un projectile ou par une arme blanche.

Les médecins, qui n'en ont pas indiqué les dimensions, signalent par

ailleurs l'existence d'une plaie

superficielle à l'arcade sourcilière droite et précisent que«les

paupières droites sont tuméfiées». Martin

Haïwé, rappelons-le, était désarmé.

On a voulu tromper les OPJ

Voilà

pour l'absence de blessés et de prisonniers. Et maintenant, quid

de la scène de combat?Là encore en dépit des consignes, des corps

ont été regroupés, des armes déplacées. Consultant en matière

de sécurité, expert en balistique auprès des tribunaux, Alério

Nannini était lieutenant à l'EPIGN dans le groupe du capitaine

Pattin. «En police judiciaire, on

«gèle» la scène de crime mais dans

un schéma de guerre, on ne peut pas maintenir les choses en l'état,

explique-t-il.

Les armes doivent être mises hors de portée.» Cela

peut se comprendre. Accueillis

par des gendarmes du

GIGN, l'adjudant Da Silva et son équipe constatent en effet «des

modifications apportées volontairement par des tiers». «Des

armes, chargeurs et munitions ont été retirés des lieux au cours

de l'opération pour être placées en sécurité en haut du cratère,

près du poste de guet S. Néanmoins, ajoute Lionel Da Silva, il n'a pas été possible d'identifier

les membres du commando qui ont rapporté ces armes.»

Au

poste S les OPJ ont donc retrouvé quatre P. A MAC 50, un FRF2,

un MAS 36 et deux fusils de chasse. Ainsi que des cartouches et six

chargeurs dont aucun correspondant aux MAC 50. Huit armes qui

viennent s'ajouter à celles retrouvées au fond de la cuvette et

dans les postes environnants. En apparence, le compte est bon :

sur le papier, cela fait largement autant d'armes que de combattants,

et l'on peut en déduire que tous avaient bien une arme à la main.

Balayée,

la version kanak des victimes désarmées? Non. D'abord parce que les quatre chargeurs de P.A

manquants n'ont été retrouvés nulle part. Ni aux postes de combat

ni sur les Kanak eux-mêmes, qui presque tous avaient des munitions

dans leurs poches. Ensuite, parce que le FRF2, un fusil de haute

précision, appartenait à l'un des hommes de Philippe Legorjus

contraints de se constituer prisonniers mais qui avaient

préalablement rendu leurs armes inutilisables : visée faussée

et percuteur retiré. Dès lors, une partie des armes «déplacées»

ne pouvaient pas avoir servi. Le compte n'y est plus. Et il y a bien

eu tromperie!

Une si longue absence

Cette

mise en scène a-t-elle eu lieu juste avant l'arrivée des OPJ ?

A-t-on mis à profit les longues heures écoulées entre le

cessez-le-feu matinal et le second assaut, lancé à seulement 12h30?

Un intermède employé à mettre sur pied un nouveau plan d'attaque

et, selon le général Vidal, à récupérer à Saint-Joseph des

grenades offensives et les masques panoramiques du commando Hubert.2 Une pause dont le général justifie la prolongation par l'absence de

Philippe Legorjus, le mieux à même selon lui de mener une ultime

négociation. Ce dernier aurait fait

valoir qu'il devait au préalable troquer son uniforme contre des

vêtements civils «pour ne pas montrer à Dianou qu'il avait

participé au premier assaut». Le commandant du GIGN, qui en

réalité n'a fait que diriger ses hommes depuis un abri rocheux, a

donc rejoint Saint-Joseph où des habitants l'on croisé alors qu'il

sortait de la douche, puis se serait rendu à Fayaoué, de son propre

chef, pour tenter une dernière démarche auprès du Bureau politique

du FLNKS et de Franck Wahuzue, l'un des organisateurs de l'attaque de

la gendarmerie, que Dianou lui avait désigné pour interlocuteur. A

12h10, Legorjus est de retour, vêtu d'un short

et d'un polo, en compagnie du capitaine de vaisseau Laurent Jayot. Après un

passage-éclair à l'antenne chirurgicale où le Dr Guillotreau a

tout juste eu le temps de l'examiner, le commandant des

fusiliers-marins a repris le chemin des combats. Et c'est lui qui se

substituera au capitaine Legorjus pour adresser en vain à Dianou un

dernier appel à la raison.

Achevé d'une rafale de «HK»

Pas un seul coup de feu n'a été entendu entre les deux assauts. C'est

pourtant dans cet intervalle, dans cette phase d'apaisement, qu'a eu

lieu la première indiscutable «bavure» : le meurtre de Samuel

Wamo, la victime ignorée de la justice civile, passée par profits

et pertes dans le rapport d'enquête militaire.

Peu

de temps après le cessez-le-feu obtenu à grand-peine, l'un des

gendarmes mobiles détenus en otages, l'adjudant-chef Jean Coquet, a

proposé à Dianou et obtenu des militaires l'autorisation d'évacuer

ce jeune Kanak, blessé par ricochet d'une balle dans le thorax. «Il

semblait gravement touché et était incapable de se bouger seul.

Nous l'avons amené à une trentaine de mètres de la grotte et

sommes revenus vers nos geôliers. Le blessé a été évacué par

deux soldats que j'ai pu apercevoir», expliquera le «mobile»

Alberto Addari, de Villeneuve-d'Ascq, qui a transporté le blessé

avec l'aide d'un collègue de l'escadron d'Antibes, surnommé «Miam».

Ce

sont deux hommes du groupe des «jalonneurs» de l'EPIGN qui vont se

charger de «réceptionner» Samuel Wamo et de le déposer à l'abri

un peu plus loin sous des cocotiers. Compte tenu de son état, il

aurait dû être rapidement brancardé jusqu'à la DZ par des soldats

du RIMaP. Mais il n'ira pas plus loin. Il y a là un officier du

commando Hubert, armé d'un pistolet-mitrailleur Heckler und Koch MP3 avec silencieux intégré. Le «HK» est une arme que

peu d'unités reçoivent en dotation. L'un des deux gendarmes

parachutistes, le maréchal-des-logis-chef H.... demande à

l'officier s'il peut le lui passer pour qu'il l'examine de plus près,

puis s'il peut l'essayer. Il dirige l'arme vers le blessé et tire. En

rafale.

Trois

balles dans le bras droit. Deux au niveau du mamelon droit.

Une qui a pénétré à trois centimètres sous le pavillon de

l'oreille droite. Lors de son autopsie, le corps de Samuel Wamo présentera six impacts

en plus de sa première blessure. Sa mort est passée presque inaperçue : grâce au

silencieux, on n'entend pas un tir de «HK» à une distance de plus

de 5 mètres...

Dans

le rapport d'enquête remis le 30 mai à Jean-Pierre Chevènement, le

nouveau ministre de la Défense, le cas de Samuel Wamo - dont le nom

n'est pas même mentionné - sera réglé en cinq lignes. Les

inspecteurs généraux y évoquent son évacuation et concluent en

une phrase : «Il est pratiquement établi que la gravité des

blessures (poumon et abdomen) a entraîné la mort assez rapidement».

Affaire classée! Son meurtrier ne sera jamais inquiété. Son geste

restera ignoré, y compris au sein de sa propre unité. Et en 1995,

il sera décoré de la Médaille militaire...

Le deuxième assaut n'a fait qu'un mort

A

l'extérieur de la grotte, Alberto Addari est assis le dos tourné à

la cuvette, faisant office de bouclier humain et masquant en partie

un Kanak dans lequel Philippe Legorjus a cru reconnaître Alphonse

Dianou. Deux tireurs d'élite du commando Hubert ont pris position

côte à côte sur la crête, l’œil rivé à la lunette de leur

7,62 long. Un FRF2, d'une portée de 800 mètres. Entouré des chefs

d'unité, Jacques Vidal s'interroge sur la conduite à tenir. Dianou

éliminé, les indépendantistes seraient sans doute plus disposés à

se rendre. Les fusiliers-marins l'ont dans leur ligne de mire. C'est

l'occasion ou jamais. «Le général se tourne vers Legorjus qui,

deux doigts tendus appliqués contre la

tempe, imite le geste de celui qui appuie sur la

détente», raconte l'un des officiers présents. Le général

ordonne alors un tir simultané. Une balle fait éclater la tête de

Vincent «Las» Daoumé que l'on a confondu avec son chef, et une

deuxième transperce la jambe droite d'Alberto Addari.

Les

actions s'enchaînent. Le lance-flammes projette une boule de feu au

pied de la grotte pour faire refluer ses occupants. Le capitaine

Grognier, du 11ème Choc, qui s'est porté volontaire, «a foncé

bille en tête» se souvient le Dr Thomas, le médecin de

l'unité. Avec quatre de ses hommes constitués en binômes qui ont

pris position de part et d'autre de la grotte et «balancé» à

l'intérieur deux chapelets de grenades offensives récoltées auprès

de tous ceux qui en disposaient encore. Une

offensive éclair suivie d'un dégagement immédiat et de

l'entrée en scène du GIGN.

C'est

«le Gros Michel», le maréchal-des-logis-chef Michel Lefèvre, qui

a été désigné pour investir la grotte. Il est accompagné de huit

de «ses gars» reliés deux par deux au moyen

de cordelettes et protégés par des casques à visière

panoramique. Après avoir pris pied sur le premier palier, les hommes

de tête expédient deux grenades lacrymogènes dont l'une va dévaler

au fond de la grotte et décider Jean-Pierre Picon et Patrick

Destremau à quitter la cavité où est réfugiée la quasi-totalité

des otages, pour s'engager dans la cheminée qui mène vers la

surface. Il n'y aura pas de tirs et pas de

riposte. Vincent Daoumé seul a été tué au cours de cette

phase très brève. Michel Lefèvre me l'a confirmé, de même que

Jean-Jacques Marlière, celui de ses hommes avec lequel il a découvert deux

Kanak dissimulés dans une faille et qui se rendront sans

difficulté : Martial Laouniou et David Adjougniope.

Le

groupe Lefèvre ne s'aventurera pas plus avant dans la grotte et de

retour au grand jour, «le Gros Michel» se servira

de Martial Laouniou («en

me pointant une arme

sur la tête», dira

celui-ci) pour tenter de convaincre Dianou de se rendre. Sans succès.

«Le GIGN lance à nouveau des grenades lacrymogènes. Il y a un

échange de coups de feu à l'entrée de la grotte. C'est

là que Lavelloi est tué et Dianou blessé»: dans son livre publié en 2010 Jacques Vidal persiste et signe. D'une

seule phrase, il couvre deux «bavures» d'un coup. Deux

vraies grosses «bavures» qui ont fait couler beaucoup

d'encre.

Un «coup de 12» a «étendu» Alphonse Dianou!

Après

ces nouveaux jets de grenades, l'air est devenu irrespirable à

l'intérieur de la grotte enfumée et Alphonse Dianou finit par

accéder à la demande pressante de Joseph Tangopi, le «coutumier»,

de préserver la vie de ses compagnons et des porteurs de thé.

Dianou accepte de déposer les armes et de se rendre. Il est le

premier à quitter la grotte sacrée, suivi de Wenceslas Lavelloi et

avec à la main la massue de cérémonie sculptée, symbole de

pouvoir, au manche orné de fils de coton aux couleurs du drapeau

kanak et prolongé d'un chiffon rouge, dont il refuse de se séparer.

Selon

les récits des rescapés, «Alphonse

s'était rendu et était allongé sur les cailloux» à

l'extérieur de la grotte lorsqu'un «militaire» lui a tiré

derrière le genou. Cette version sera confirmée par un témoignage

anonyme rapporté le 28 mai par Le Monde, celui d'un officier

qui aurait livré le nom du tireur aux généraux enquêteurs :

Alain Pustelnik, un membre du GIGN.

Responsable

de la sécurité au sein d'un groupe de grande distribution,

l'ancien supergendarme aux multiples faits d'armes3, décoré de

la Légion d'honneur par François Mitterrand pour sa participation à

libération des otages de l'Airbus d'Air France à Marignane en

décembre 1994, explique aujourd'hui encore, comme il l'avait fait

devant la commission d'enquête, que Dianou lui est apparu dans un

nuage de fumée, brandissant une arme difficile à distinguer. Armé

d'un riotgun et après sommation, insiste-t-il, il aurait procédé à «un

simple tir de neutralisation». Une décharge de chevrotines dont l'une

touchera l'artère fémorale. «Pas un tir à tuer»,

plaidera Alain Picard dans «Ouvéa. Quelle vérité? »

Pustelnik dit «Puce» a la stature d'un héros. Il est unanimement apprécié.

«Quoi

qu'il ait pu faire, je lui conserve toute mon estime»,

déclare ainsi Alério Nannini, le lieutenant de l'EPIGN, qui a sans

doute été témoin de la scéne mais dit avoir refusé de répondre

aux questions des inspecteurs généraux, lesquels ont adopté sans

barguigner la version de l'intéressé. Celle

que j'ai recueillie - d'un autre gendarme présent sur les lieux -

est cependant bien différente. Dianou a consenti à se rendre après

que soient apparus en haut du cratère les premiers otages à avoir

emprunté la cheminée pour s'extraire de la cavité où ils

s'étaient réfugiés. L'un d'eux, Jean-Guy Pichegru, est rapidement

descendu retrouver ses camarades du GIGN embusqués à l'entrée de

la grotte, à guetter, l'arme à la main, la sortie des autres

occupants. Pichegru, l'homme qui avait utilisé une matraque

électrique lors des interrogatoires pratiqués à Gossanah et qui,

reconnu par un porteur de thé, avait failli être exécuté par

Hilaire Dianou et Wenceslas Lavelloi. C'est lui qui va «accueillir»

Alphonse lorsque celui-ci mettra le pied hors de la grotte. D'un coup

de poing en plein visage. Que «Puce», en spécialiste de la boxe

pieds-poings, prolongera d'un coup de pied circulaire, un «kick»

porté à l'arrière du genou, dans le creux poplité. Le leader

kanak est projeté au sol. C'est là qu'il recevra «un

coup de 12», selon l'expression en usage chez les

militaires, par référence au calibre de l'arme. «Le gars a

tiré en prononçant quelque chose comme : Tiens, de

la part des copains!», croit se souvenir un ancien du commando Hubert.

«C'est terminé, maintenant vous arrêtez!»

«Lorsque

Vidal a rejoint avec Legorjus les gens attroupés autour de Dianou,

l'un des officiers de Jayot, un type en tenue camouflée, aux allures

de gueule cassée, s'est planté au garde-à vous et lui a proposé

d'en finir : "Je n'aurai pas de problème de conscience,

mon général !"» C'est ce que relate l'officier qui m'a

rapporté un peu plus tôt le geste du chef du GIGN. Jacques Vidal,

qui dit ne pas se souvenir de cet épisode, aurait coupé court :

«C'est terminé, maintenant vous

arrêtez !» Mais Alphonse Dianou est déjà

un mort en sursis. Il succombera cinq heures plus tard sous les coups

d'un officier de gendarmerie mobile et de trois de ses hommes. J'y

reviendrai en détail dans le chapitre suivant.

«Lorsque

Vidal a rejoint avec Legorjus les gens attroupés autour de Dianou,

l'un des officiers de Jayot, un type en tenue camouflée, aux allures

de gueule cassée, s'est planté au garde-à vous et lui a proposé

d'en finir : "Je n'aurai pas de problème de conscience,

mon général !"» C'est ce que relate l'officier qui m'a

rapporté un peu plus tôt le geste du chef du GIGN. Jacques Vidal,

qui dit ne pas se souvenir de cet épisode, aurait coupé court :

«C'est terminé, maintenant vous

arrêtez !» Mais Alphonse Dianou est déjà

un mort en sursis. Il succombera cinq heures plus tard sous les coups

d'un officier de gendarmerie mobile et de trois de ses hommes. J'y

reviendrai en détail dans le chapitre suivant.

Deux médailles pour le meurtrier de Waïna

Tee

shirt et short bleu ciel, bermuda rouge-vert et ciré jaune : Patrick

Amossa Waïna arborait fièrement les couleurs du drapeau kanak. Une

forme de défi adolescent pour ce garçon de 19 ans venu, avec huit

de ses camarades, livrer le thé de la coutume et le repas de midi

des otages et de leurs gardiens. A sa sortie de la grotte, il est

allongé à plat ventre en attendant d'être pris en compte par les

gendarmes parachutistes de l'EPIGN. L'un d'eux lui demande de se

lever et, après l'avoir fouillé, le prend par le bras pour le

conduire quelques mètres plus loin, un peu plus haut, là où sont

déjà rassemblés Joseph Tangopi et plusieurs de ses camarades.

C'est le récit que ceux-ci vont faire aux journalistes qui viendront

les questionner quelques jours plus tard. C'est aussi ce que raconte

mon témoin, dont j'ai choisi de préserver l'anonymat.

L'arme

à la hanche, l'adjudant F..... ouvre le feu avec son riotgun, au risque d'atteindre

le gendarme qui côtoie sa cible mouvante. Une seule balle. Un tir en

biais, de bas en haut. Un projectile qui pénètre par le flanc

gauche, entre les 10ème et 11ème côtes, avant de ressortir par

l'épaule gauche. Patrick Amossa Waïna s'effondre sur lui-même,

comme une masse. L'adjudant prétextera qu'il tentait de s'enfuir.

Mais les témoins ne manquent pas qui peuvent assurer le contraire.

«Tout le monde était là, Vidal, Doucet, Jayot, le capitaine

Pattin...», affirme ce même témoin. Alério Nannini lui aussi

était présent. L'ex-lieutenant ne m'a pas révélé ce qu'il avait

vu ce jour-là : «Je ne vous raconterai rien si je n'ai pas

le feu vert de l'institution», c'est-à-dire de la Direction de

la gendarmerie, dont j'ai pu mesurer l'embarras persistant au sujet

de ces événements. «Oui, il y a eu des exactions, admet-il cependant. Nous aurions pu, nous

aurions dû intervenir physiquement, moi comme les autres. Mais nous ne l'avons

pas fait...»

Le

geste

de l'adjudant F..... ne sera jamais sanctionné. Mieux, quelques mois

seulement après les événements d'Ouvéa, il sera nommé à la tête du GPM,

le groupement des pelotons mobiles de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie.

Moins de

deux ans plus tard, il se verra décerner la Médaille militaire. Avant de recevoir la Croix de la valeur militaire avec palme...

L'ancien

adjudant de l'escadron parachutiste exerce aujourd'hui ses talents en qualité de

détective privé. Un premier entretien s'était terminé de manière

plutôt brusque. Je l'ai néanmoins recontacté après que plusieurs

témoins l'aient nommément mis en cause, pour tenter de savoir, de

comprendre ce qui avait motivé son geste. Etait-ce le résultat de

la tension, de cette suite de nuits éprouvantes passées en

reconnaissance ? La démarche ne m'a valu qu'une froide promesse

de procès.

Une exécution à bout portant

Si

Patrick Amossa Waïna n'a pas eu droit à la plus petite mention de

la part des inspecteurs généraux, la fin de Lavelloi a été aussi vite

expédiée que celle du jeune porteur de thé. «Wenceslas Lavellli figure parmi les deux Mélanésins

trouvés morts à l'entrée immédiate de la grotte, l'autre étant

le preneur d'otages tué par les tireurs d'élite au début du

deuxième assaut. Tout laisse à penser en conséquence qu'il est

également mort au cours de l'action.»

C'est faux. «Lavelloi est sorti vivant après la fin des combats, affirme Thierry

Bidau, qui commandait l'élément du RIMaP chargé de

l'évacuation des blessés. J'avais disputé une partie de volley

avec lui quelques semaines plus tôt, alors que j'effectuais une tournée

sur l'île d'Ouvéa. Et il était facilement reconnaissable.» Tous les

récits recueillis auprès des Kanak rapportent, à quelques

variantes près, qu'un militaire est venu le chercher

parmi les prisonniers. Après qu'il se soit désigné - «Ah !

c'est toi qui joue les Rambo?!», allusion aux

cartouchières qu'il portait volontiers en sautoir – Lavelloi

aurait été emmené à l'écart, et tous disent avoir entendu peu

après un unique coup de feu. Les OPJ le découvriront devant la

grotte, tué d'une balle dans la tête, tirée à bout portant, non

loin d'Amossa Waïna, tous deux avec un FAMAS chargé déposé à portée de main.

Sur

ces deux morts-là, la justice va enquêter. Son cours arrêté, on

sait ce qu'il est arrivé au porteur de thé mais on ignore toujours qui a ordonné et qui a exécuté la «corvée de bois» infligée à

Wenceslas Lavelloi. On sait avec une quasi-certitude qu'il a été

emmené par un ou deux hommes du 11ème Choc.5 Et

il est hautement

improbable qu'un ou des militaires de cette unité aient agi de leur

propre initiative. Mais, sauf aveu tardif ou témoignage inespéré, on

cherchera sans doute encore longtemps qui a décidé de faire justice

pour la mort des deux soldats de la DGSE.

Prochain

article : «Il fallait qu'Alphonse Dianou meure !»

1. «Je

n'ai pas tiré un seul coup de feu de toute la matinée»,

reconnaît celui-ci. Qui n'est pas seul à

ne pas avoir pas tiré faute d'adversaire dans sa ligne de mire...

2.

L'explication ne vaut guère. D'une part, parce que les grenades

employées avant l'attaque du GIGN ont été prises sur les réserves dont

disposait le commando. Ensuite parce que les fusiliers-marins d'Hubert

n'étaient pas inclus dans le dispositif du deuxième assaut.

3. Deux

mois

avant de partir pour Ouvéa, Alain Pustelnik, qui possède un courage peu

commun, avait participé à l'arrestation de Philippe Bidart, le leader

du mouvement séparatiste basque Iparretarrak. Expert en arts

martiaux, spécialiste du coup de pied haut, il avait en juillet 1984,

déjà à Marignane, neutralisé à

mains nues un preneur d'otages allemand à bord d'un avion-cargo.

4. Sans

écusson et sans grade apparent, ils étaient néanmoins reconnaissables

par les hommes des autres unités en raison du foulard gris qu'ils

portaient à l'épaule.

Contre-enquête sur des morts suspectes

5. «Il fallait que Dianou meure...!»

«S’agissant des crimes commis pendant la guerre d’Algérie, la voie de la justice s’avère barrée (...)

Devons-nous

pour autant vouer au silence et à l’oubli les crimes de l’époque

?

L’exigence

de vérité demeure, rendue plus forte encore parce que justice ne

peut être faite.»

Robert

Badinter, dans Le Nouvel Observateur du 14 décembre 2000, à propos de l'amnistie des crimes commis en Algérie.

Cette

photo, communiquée à Paris-Match par

le N°2 de la gendarmerie, le major général Wautrin, sera au centre

de la polémique et suscitera de nombreuses questions de la part des

journalistes. On y voit Alphonse Dianou et huit autres preneurs

d'otages entourés de militaires dont, sur la gauche, les hommes du

GIGN.

Le

6 mai au matin, des gendarmes mobiles de l'escadron de Decize sortent

les corps des dix-neuf morts kanak du camion où ils ont passé la

nuit. D.R

C'est

à la lumière des projecteurs que le capitaine Stahl, médecin

détaché de la garnison militaire de Nouméa, a constaté la mort

d'Alphonse Dianou. Celui-ci repose alors sur le ventre, à même le

plancher du 4x4 dans lequel on l'a déposé sur une civière, moins

de trois-quarts d'heure plus tôt, dans la cour d'école de Saint-Joseph. Le

brancard est dressé contre le mur du hall d'accueil. Le corps est

encore tiède, «sans rigidité cadavérique». Dianou, touché

à l'arrière du genou, n'a plus de pansement. Son visage est «tuméfié

et ensanglanté» et il a le petit doigt de la main droite

écrasé, avec une phalange arrachée.

Sitôt la mort constatée, le

commandant de l'escadron de gendarmerie mobile de Decize, le capitaine B....., en avise

par radio le lieutenant-colonel Picard qui, à 18h10, lui avait donné

l'ordre de prendre en compte les prisonniers. L'information parviendra à Nouméa alors que Bernard Pons et

le général Vidal répondent aux questions des journalistes. Le

bilan définitif est désormais de dix-neuf tués. Plus de cinq

heures se sont écoulées depuis qu'Alphonse Dianou a été blessé

d'un tir de chevrotines.

Deux médecins lui ont apporté des soins

Deux médecins lui ont apporté des soins

Après la

reddition des preneurs d'otages, devant la grotte et sur le chemin de

crête, au milieu des arbres et des fougères arborescentes, il y avait

foule.

Parmi elle, trois médecins militaires : le docteur Jean-Michel

Churlaud, du Groupement

de sécurité et d'intervention de la Gendarmerie nationale (qui

chapeaute le GIGN et l'EPIGN), son collègue Frédéric Thomas, affecté au

11ème Choc, et le médecin-anesthésiste Yann Gâtinois, attaché au

commando Hubert. Ce sont ces deux derniers qui, ensemble ou

séparément, ont apporté des soins à Alphonse Dianou.

Dans

une mise au point destinée à corriger l'information selon laquelle

on aurait posé un garrot à Dianou, ce qui aurait pu provoquer la

mort, le Dr Thomas a fait savoir qu'il lui

avait en réalité posé un pansement compressif, ainsi qu'une

perfusion : une poche de 500 ml de Plasmion destiné à compenser pour

partie la perte de sang consécutive à sa blessure.

«Ils ont shooté la perfusion!»

Si

l'on en croit les porteurs de thé, cette perfusion ne serait

cependant pas restée longtemps en place. Jean-Albert Nahiet et Waïna

Wéa sont sortis de la grotte parmi les derniers. Aux journalistes et

aux militants du Comité Pierre-Declercq, ils ont fait le même

récit. «On nous a emmenés à l'endroit où était Alphonse.

Quand nous sommes arrivés, il était assis et nous avons assisté à

la manière dont ils le maltraitaient : ils venaient lui pointer

les canons de fusil sur la tempe, foutaient des

coups de poing, des coups de bottes, raconte

Jean-Albert Nahiet. Ils ont même shooté la perfusion!»

«Nous sommes allés vers un

coin où j'ai vu les militaires transporter Alphonse sur une civière. Il tenait le sérum à la main. J'ai vu les militaires venir

taper, gifler, donner des coups de crosse. Celui

qui avait shooté le sérum portait un costume bleu-noir», témoigne Waïna Wéa.

Responsable

de la sécurité d'un grand hôtel parisien, Jean-Jacques Marlière a

assisté à la scène : «J'ai

vu, de loin, un militaire retirer la perfusion, puis il y a eu une

discussion animée et quelqu'un a remis la perf».

Une confirmation partielle. Qui laisse subsister le doute sur le

geste vengeur attribué à l'un de ses compagnons du GIGN. Car une

tenue bleu nuit, cela ressemble fort à la combinaison d'intervention

de cette unité d'élite.

«Plusieurs

étaient en tenue bleu-noir et d'autres en tenues

camouflées,» insiste Waïna Wéa. «C'est une

fable !» rétorquent, unanimes, ceux qui étaient

sur le terrain et ceux qui n'y étaient pas mais, tel Alain Picard,

n'en jurent pas moins avec certitude que c'était tout bonnement

impossible : les membres du commando avaient reçu l'ordre

formel de revêtir une tenue kaki. Une même couleur pour tous !

On peut aussi faire mentir les images...

Dans leurs ouvrages respectifs Jacques Vidal, Philippe Legorjus et Michel Lefèvre publient tous les trois une même photographie prise à 22h10 dans une salle de classe de l'école de Saint-Joseph, quelques minutes avant le départ du GIGN pour la marche d'approche en direction de la zone de combat. Le capitaine Legorjus y figure à la droite de Michel Lefèvre, en compagnie de douze de ses hommes. Tous ceux que l'on y voit ont le visage noirci et portent un treillis ou une combinaison de couleur unifiée, ici en vert et là en gris. Les Kanak auraient donc menti ?

D'autres

images viennent cependant contredire la version des indignés. La

première (ci-contre), a été «capturée» dans le film réalisé pour France 2 par Elizabeth Drévillon et intitulé Grotte d'Ouvéa : autopsie d'un massacre. Cette

fois, les couleurs ne sont plus identiques, le kaki en paraît absent,

on compte un homme de plus et à gauche au premier rang se détache la

haute

silhouette du «Grand Michel Bernard» en tenue bleu nuit. Est-ce

un effet de l'éclairage ? Sur la photo prise en plein soleil à Saint-Joseph au

retour des combats et reproduite en tête de ce chapitre,

Michel Bernard, identifié comme l'un des gendarmes du GIGN qui

avaient mené des interrogatoires musclés à Gossanah, domine ses

camarades de la tête et des épaules. Et à y regarder de près, ce

n'est pas du kaki que l'on entrevoit.

D'autres

images viennent cependant contredire la version des indignés. La

première (ci-contre), a été «capturée» dans le film réalisé pour France 2 par Elizabeth Drévillon et intitulé Grotte d'Ouvéa : autopsie d'un massacre. Cette

fois, les couleurs ne sont plus identiques, le kaki en paraît absent,

on compte un homme de plus et à gauche au premier rang se détache la

haute

silhouette du «Grand Michel Bernard» en tenue bleu nuit. Est-ce

un effet de l'éclairage ? Sur la photo prise en plein soleil à Saint-Joseph au

retour des combats et reproduite en tête de ce chapitre,

Michel Bernard, identifié comme l'un des gendarmes du GIGN qui

avaient mené des interrogatoires musclés à Gossanah, domine ses

camarades de la tête et des épaules. Et à y regarder de près, ce

n'est pas du kaki que l'on entrevoit.

DR.

Enfin, sur un plan large qui montre les prisonniers kanak au milieu d'une foule accrue de militaires, publié dans son livre par le général de réserve Alain Picard, on aperçoit au centre, de face, un homme en combinaison bleue maculée de boue dont on ne voit pas la tête, mais dont un autre tirage (ci-contre) prouve qu'il s'agit bien de Michel Bernard2. Les Kanak n'ont pas rêvé. Mais une fois de plus, on aura tout tenté pour dévaluer leur parole.

«Des

gars voulaient empêcher

les toubibs de faire leur job»

Le

Dr Thomas, qui a passé dix-huit ans à la DGSE, m'a-t-il «servi»

un pieux mensonge histoire de protéger l'auteur du «shoot»

dénoncé par les porteurs de thé ? Probablement. «Lorsque

j'ai revu Dianou un peu plus tard, la perf était à moitié vide,

sans doute parce que le débit était mal réglé On a laissé la

tubulure et décidé d'en mettre une autre. J'étais avec Gâtinois

et nous l'avons posée ensemble, explique

le médecin du 11ème Choc, qui s'excuserait presque d'avoir laissé

traîner la poche de sang dans la nature.

«Lorsque nous avons voulu monter Dianou sur la crête,

on a constaté que la poche était vide. Totalement vide !»,

assure de son côté un gendarme de l'EPIGN...

Quoi

qu'il en soit, Dianou a bien reçu une

deuxième perfusion. «Pour qu'elle tienne solidement, nous

l'avons fixée avec du chatterton toilé pour

parachute, large de 10-12 centimètres, précise

Pierre Oléron, l'officier en second du commando Hubert venu aider

Yann Gâtinois, le médecin de l'unité. «Je me suis

retrouvé à côté de Dianou quand le docteur l'a pris en charge,

raconte pour sa part Thierry Bidau, le capitaine du RIMaP. Il

m'a demandé de lui faire une piqûre de morphine en m'expliquant

comment m'y prendre. Je ne sais plus si je lui ai planté l'aiguille

dans la fesse ou non, mais le toubib a posé la perf, après quoi on

l'a monté sur le côté droit.»

Si

les deux médecins militaires se sont conformés à leur déontologie,

cela ne n'est pas fait sans difficulté. Yann Gâtinois reconnaît

que des commandos avaient tenté de le dissuader

de soigner Dianou. Ce que confirme Alério Nannini, le lieutenant de

l'EPIGN : «Je me suis opposé à

certains des gars qui voulaient

empêcher les toubibs de faire leur job !»

Une

heure plus tard, Dianou est toujours là...

A

14h30, lorsque les OPJ parviennent sur les lieux, ils aperçoivent «un

groupe de dix-huit prisonniers, gardé par des membres du commando».

«A proximité de ce groupe, un Mélanésien preneur

d'otages, Dianou Alphonse, est allongé sur un brancard, écrit

l'adjudant Da Silva. Cette personne est blessée à la

cuisse gauche, placée sous perfusion; un médecin est à ses côtés.»

Selon le commandant de la BR de Nouméa, c'est seulement après ce

constat que «les membres du dispositif médical prennent Dianou

en charge pour l'évacuer sur l'aéroport d'Ouloup où est implanté

un hôpital de campagne»...

Pourquoi

Dianou n'a-t-il pas été évacué plus tôt ? Pourquoi l'a-t-on

dirigé sur Saint-Joseph et non pas sur Ouloup ? L'hémorragie

était stoppée, il était perfusé et sa vie n'était pas en danger, persistent à dire les médecins militaires. «D'après le toubib,

il n'y avait pas d'urgence et j'ai décidé de ne pas l'évacuer tout

de suite. On ignorait si tous les preneurs d'otages s'étaient rendus et sa présence

pouvait encore être utile», se justifie Thierry Bidau. Ce

n'est donc qu'après l'arrivée des OPJ que le chef kanak sera enfin

brancardé jusqu'à la DZ par son frère Hilaire et trois de leurs

compagnons.

Une malencontreuse erreur d'aiguillage ?

Aujourd'hui

encore, Eric Polaillon assume : non, il n'a pas agi sur ordre.

Commandant de l'école de gendarmerie de Châteaulin depuis le mois

d'août dernier, le colonel Polaillon, alors jeune capitaine à

l'EPIGN, assurait le contrôle de la zone de posé et les évacuations

par hélico. Selon le rapport des inspecteurs généraux, il n'aurait

pas respecté «les procédures prévues pour les blessés» et «orienté

Dianou sur le point de regroupement des prisonniers à Saint-Joseph,

et non sur Ouloup (...).

Pour étayer sa décision, il avait recueilli, selon lui, l'avis

du médecin du GIGN.» Eric Polaillon confirme : le Dr Churlaud

lui ayant garanti que la situation du blessé «ne présentait pas

un caractère d'urgence», il aurait pris sur lui de le diriger

sur Saint-Joseph.3 Après «l'incident» de la première perfusion,

après la longue attente imposée à Dianou sur le lieu des combats,

cette prétendue «erreur d'aiguillage» sera lourde de

conséquences.

Il

est 15 heures lorsque le Puma qui transporte Dianou

s'immobilise à proximité de l'église de Saint-Joseph. Les huit

preneurs d'otages sortis de la grotte après lui sont dans le même

appareil. Trois semaines plus tard, incarcérés dans différentes

prisons de la région parisienne, ils

communiqueront à leurs avocats des témoignages qui seront publiés

dans Le Nouvel Observateur du

27 mai. Ils

y affirment que

leur chef a été jeté de l'hélicoptère.

«J'ai

entendu avec stupeur toutes sortes d'horreurs sur ce qui lui était

advenu durant son transfert, la plus abjecte de ces allégations

étant qu'il aurait été jeté à l'extérieur avant le posé de

l'appareil...

Comment aurait-on pu commettre un acte aussi ignoble !»,

s'indigne «le Gros Michel», le chef de groupe du GIGN qui, avec quelques-uns de

ses hommes, accompagnait les prisonniers.

«Alphonse a été balancé de l'hélico!»

«Alphonse a été balancé de l'hélico!»

Ce

ne sont pourtant pas les Kanak qui sont à l'origine de cette

abjection. Non. Ce sont des gendarmes mobiles de l'escadron 1/20 de

Decize, celui qui a eu pour mission de conduire les prisonniers à

Ouloup. Après la sortie du film de Mathieu Kassovitz, la version

accablante qui fait bondir Michel Lefèvre a beaucoup circulé sur les

réseaux sociaux - des forums de gendarmes à celui du Figaro

- à

l'initiative du radio de l'escadron, Jean-François Imbert alias

Paulao, détaché auprès du lieutenant-colonel Picard auquel il

servira de chauffeur durant une partie des opérations. Son

chef d'escadron, Alain B....., accorde tout son crédit à

cette version et me l'a ressortie avec insistance lors de nos

entretiens. Un de ses camarades, enfin, m'a affirmé les yeux dans

les yeux: «Dianou

a été balancé de l'hélico alors que celui-ci se trouvait à

hauteur du clocher de Saint-Joseph !» Qui

croire,

les gendarmes mobiles ou bien Michel Lefèvre, qui concède

que la civière a pu se renverser après que l'un de ses

porteurs ait trébuché ? Ou encore, pourquoi pas, les Kanak, selon

lesquels l'hélico était posé lorsque Dianou a été projeté hors de

l'appareil ?...

A

Saint-Joseph, il y avait du monde à l'arrivée des preneurs

d'otages. Et Henri Knorst, un gendarme parachutiste, était aux

premières loges : lors de l'arrivée de Dianou, il faisait

fonction d'orienteur-baliseur (il guidait l'appareil et l'aidait à

se poser). «Les trois roues du Puma

étaient au sol, assure-t-il. Le gars du GIGN qui avait «tiré»

Dianou à la grotte (Alain Pustelnik) 4 a sauté de l'hélico, l'a attrapé par le col,

l'a sorti d'une seule main et l'a jeté à terre.» «Il y

avait près de moi un pilote de Puma

qui a filmé la scène avec une caméra vidéo», ajoute Henri

Knorst. «C'est exact. Un lieutenant de l'armée de l'Air a bien

filmé l'arrivée de Dianou, confirme Philippe Mauviot, qui

commandait le détachement d'hélicos.

Mais où est passée la deuxième perfusion ?

Mais où est passée la deuxième perfusion ?

Les

inspecteurs généraux opteront pour une version

soft :

«Dianou,

peut-être descendu sans ménagement de l'hélicoptère,

a été placé dès son arrivée à côté de l'église de

Saint-Joseph, dans le groupe des prisonniers, sur un brancard.»

«Comme

en témoignent les photographies prises par l'officier des

renseignements du PC, écrivent-ils,

le pansement était bien en place et le visage de Dianou, bien que

crispé, ne

portait aucune trace de coups».

Je

n'ai pas vu ces photos-là. Mais si la photographie qui a fait la

double page centrale de Paris-Match ne

permet pas de distinguer le visage de l'intéressé, celles

d'Alain Picard, d'excellente qualité, prouvent hélas le contraire.

Un agrandissement de 200% sur écran d'ordinateur de l'image ci-dessous

montre que Dianou souffre d'une blessure à l'arcade sourcilière gauche

et que ses

paupières gauches sont tuméfiées. Comme les médecins légistes le

constateront le lendemain.

Dianou

sur sa civière. Autour du cou, une étiquette mentionne ses

blessures. Fixé à son bras droit, on distingue le mince tuyau qui

le reliait à la perfusion. Il a un pansement ensanglanté à la

cuisse gauche et un autre au genou. Plus ce qui ressemble à une

genouillère (?), descendue au-dessus de la cheville.

Ce

n'est pas tout. Le capitaine Polaillon et plusieurs autres témoins ont

observé que lorsque le blessé a été hissé à bord du Puma,

il tenait à la main la poche de sang de remplacement. Or, sur les

clichés réalisés à Saint-Joseph, cette poche a disparu. Ne

subsiste que le mince tuyau qui la reliait au patient. Que s'est-il

donc passé durant ces quelques minutes qui ont suffi à transférer

Dianou de la DZ à Saint-Joseph ? «Après

que tout le monde ait quitté l'hélico, je suis monté dans la

carlingue pour récupérer le matériel qui traînait sur le

plancher,

confie Henri Knorst. C'est

là que j'ai retrouvé la perf'...»

Une curiosité malsaine

Les inspecteur

généraux ont donc menti. Jacques Vidal également. Après avoir rédigé

son compte-rendu d'opération, il accueille Bernard Pons, le général

Norlain et le général Jérôme venus en hélico afin de préparer

la conférence de presse que le ministre doit tenir à 18 heures à

Nouméa. «Vers

16 heures, en sortant de mon PC avec le ministre, j'aperçois

l'attroupement des militaires et gendarmes autour des prisonniers

derrière l'église, à une cinquantaine de mètres de nous, écrit-il

dans son livre-témoignage.

Sans savoir que Dianou blessé est parmi eux (je pense alors qu'il a

été évacué à Ouloup) mais jugeant cette curiosité malsaine, je

demande à mon chef d'état-major, le lieutenant-colonel Dubut, de

faire mettre les prisonniers à l'écart dans l'école et d'éloigner

tous les militaires qui n'ont rien à faire sur les lieux.»

L'intention

est louable. Mais le général, qui ne peut ignorer sa présence,5 vient de signer sans le savoir l'arrêt

de mort d'Alphonse Dianou.

---------------------------------------------------------------------

Les

neuf Kanak étendus devant l'église vont alors être conduits dans

la cour de l'école transformée en casernement. «En

ce lieu, les prisonniers, dont le blessé, ont été pris en compte

par un commandant d'escadron de gendarmerie mobile qui avait reçu

l'ordre de les acheminer par voie routière sur Ouloup, en raison de

l'état de santé de Dianou»,

écrivent

les généraux Berthier et Rouchaud. Explication fallacieuse : pourquoi

faire prendre à un convoi une route réputée peu sûre alors

que, selon plusieurs témoins, deux Puma sont

là, à quelques pas, qui permettraient d'économiser un temps

précieux6 ? «L'attente

de Dianou à Saint-Joseph peut être évaluée à trente minutes»,

indique leur rapport d'enquête. C'est faux. Débarqués à 15

heures par hélico, ce n'est qu'à 18 h 10 que les prisonniers seront

acheminés vers Ouloup.

Après

avoir épinglé le chef d'escadron qui «se

serait laissé aller à frapper violemment le visage des

prisonniers, dont celui de Dianou (…),

les officiers enquêteurs avancent que ce dernier «a été

l'objet de sévices graves entre le moment de son stationnement à

Saint-Joseph et celui de son arrivée à Ouloup» et

qu'il «est mort au cours de son transfèrement». Ils se trompent.

Achevé sous les yeux de gendarmes

Pierre

Oléron, l'officier en second du commando Hubert, entendu par les

deux généraux dans son bureau de Saint-Mandrier où est basée

l'unité, se trouvait dans la cour de l'école. «On était assis

en train de nettoyer nos armes, dit-il. J'ai vu des

gens qui n'étaient pas des intervenants donner des coups de pied aux

gars au sol.» «Le capitaine B.... avait récupéré un chien, une

sorte de Malinois, qu'il excitait pour qu'il attaque les

prisonniers», se

souvient Henri Knorst.

Dianou

sera transporté en premier et placé dans un 4X4 bâche relevée

dont on a retiré le banc central. «A ce moment-là il

était déjà mal en point, raconte Henri Knorst. B....

était à l'intérieur du camion. Une fois Dianou allongé sur le

plancher, il lui est monté dessus et a ordonné à ses gens de faire

la même chose. Quelqu'un a regimbé et là, il s'est montré cassant et menaçant avec ses gars. «B.....

appuyait sur la cage thoracique», précise un de ses

camarades de l'EPIGN témoin de la même scène.

Venus

récupérer leurs affaires dans la salle d'école qui leur avait

servi de dortoir, plusieurs autres membres de l'escadron parachutiste

m'ont rapporté les violences auxquelles ils avaient assisté. Les

anciens de l'escadron de Decize se sont montrés plus réticents. La

plupart de ceux que j'ai pu questionner continuent d'éprouver une

sympathie manifeste pour celui qui fut leur commandant. Et ceux qui

acceptent de témoigner ne le font que sous couvert de l'anonymat.

«Dianou hurlait de douleur!»

«C'est

avant notre départ de Saint-Joseph que ça s'est passé, dit

l'un. B.... nous regardait, tout fier de lui. Certains

d'entre nous étions dégoûtés.» «Pendant que ça se

passait, il y avait dix-douze gars à poil qui se décrassaient au jet

au fond de la cour et d'autres qui étaient aux fenêtres à

crier : « Assassin !

Assassin !», rapporte un autre. Dans le 4x4, B..... était avec

trois jeunes gendarmes de l'escadron. Un sous-officier a rappelé

l'un d'eux, qui faisait partie de son peloton. Mais le capitaine a

répliqué : Il reste

là ! » «Dianou

hurlait de douleur.7

On a entendu un dernier cri et puis plus rien,

relate encore un gradé de l'escadron. Et lorsque nous avons

quitté Saint-Joseph, j'ai aperçu un chien errant avec un pansement

ensanglanté dans la gueule...»

Le chef d'escadron Claude Damoy, qui accueillera 40 minutes

plus tard le convoi à Ouloup, résume d'une phrase désabusée sinon

l'intention du moins le sentiment général de tous ceux qui ont

permis cela : «Il fallait

que Dianou meure pour mettre fin à l'action....» Un homme s'est chargé de la besogne. Et cela n'a pas entravé sa carrière. Après un passage par le Bureau des Enquêtes et Contrôles (les «bœuf-carottes»

de la gendarmerie), l'ex-capitaine B... a quitté l'institution avec le

rang de colonel. Fait chevalier de la Légion d'Honneur par Jacques

Chirac le 6 juillet 2000 sur proposition d'Alain Richard, ministre de la

Défense dans le gouvernement de Lionel Jospin, il a été jusqu'en 2011

délégué départemental du Médiateur de la République et exerce

aujourd'hui cette même fonction auprès du Défenseur des Droits...

Prochain article : L'homme qui tua Alphonse Dianou

1. «Je comprends que certains aient été choqués de voir ainsi les morts transportés en sling (un filet suspendu à un câble sous l'hélico), explique l'ex-capitaine Thierry Bidau.

Mais la nuit allait tomber, il fallait faire vite et nous ne disposions

que deux ou trois brancards. J'avais demandé au pilote d'aller les

déposer sur la DZ pour qu'ils soient chargés à l'intérieur d'un autre Puma

et de revenir prendre les corps restants. Or, il est allé droit sur

Ouloup. L'autre partie des corps a été emmenée dans un hélico.»

2.

A gauche sur la photo, un autre supergendarme, Philippe Raitière dit

l'Ecureuil, apparaît en combinaison bleu nuit. Mais celle-ci est propre

et sa crinière rousse est impeccable alors que d'autres photos prises

sur le terrain le montrent le cheveu ébouriffé et en treillis kaki. Il a

visiblement pris une douche avant de se changer.

3. Ceci semble peu crédible. Mais je n'ai pu obtenir confirmation des informations recueillies par Le Monde selon lesquelles Dianou aurait été dirigé sur Saint-Joseph sur ordre exprès du général Vidal.

4. Dans leur livre Mourir à Ouvéa,

Edwy Plénel et Alain Rollat avancent qu'en tirant sur Dianou, Alain

Pustelnik aurait voulu venger son ami Eric Moulié (lui aussi membre du

GIGN mais que Philippe Legorjus a refusé d'emmener à Ouvéa) dont le père

a succombé le lendemain de l'attaque de la brigade de Fayaoué. Tué par

Alphonse Dianou selon certains gendarmes mobiles pris en otages. Par

son frère Hilaire selon plusieurs autres.

5. Sans doute n'a-t-il pas assisté à l'arrivée de Dianou. Mais un membre de son état-major est présent sur la photo de Paris-Match

et Philippe Legorjus comme Patrick Destremau, qui vont embarquer pour

Nouméa dans le même hélico, ont tous deux vu le blessé un peu plus tôt.

Difficile de croire que tous aient omis de signaler sa présence.

D'autant que le capitaine du GIGN figure sur la photo publiée par le

général et sur laquelle on voit celui-ci, geste à l'appui, donner

l'ordre de déplacer les prisonniers...

6 .«Je m’inscris totalement en faux :

vous avez des témoins, je veux bien vous croire, mais moi je n’ai pas

vu d'hélicos à Saint-Joseph, du moins lorsque j’avais la responsabilité

des prisonniers, réagit le général Picard. Pourquoi voulez-vous, dit-il, que je n’utilise pas un tel moyen si cela avait été possible ? »

7. Dianou

a reçu une injection de 15mg de morphine aux alentours de 13h30. Or la

durée d'action de la morphine n'excède pas quatre heures. Cela signifie

qu'il a souffert. De sa blessure et sous les coups reçus à Saint-Joseph

avant son départ à 18h10.

---------------------------------------------------------------------

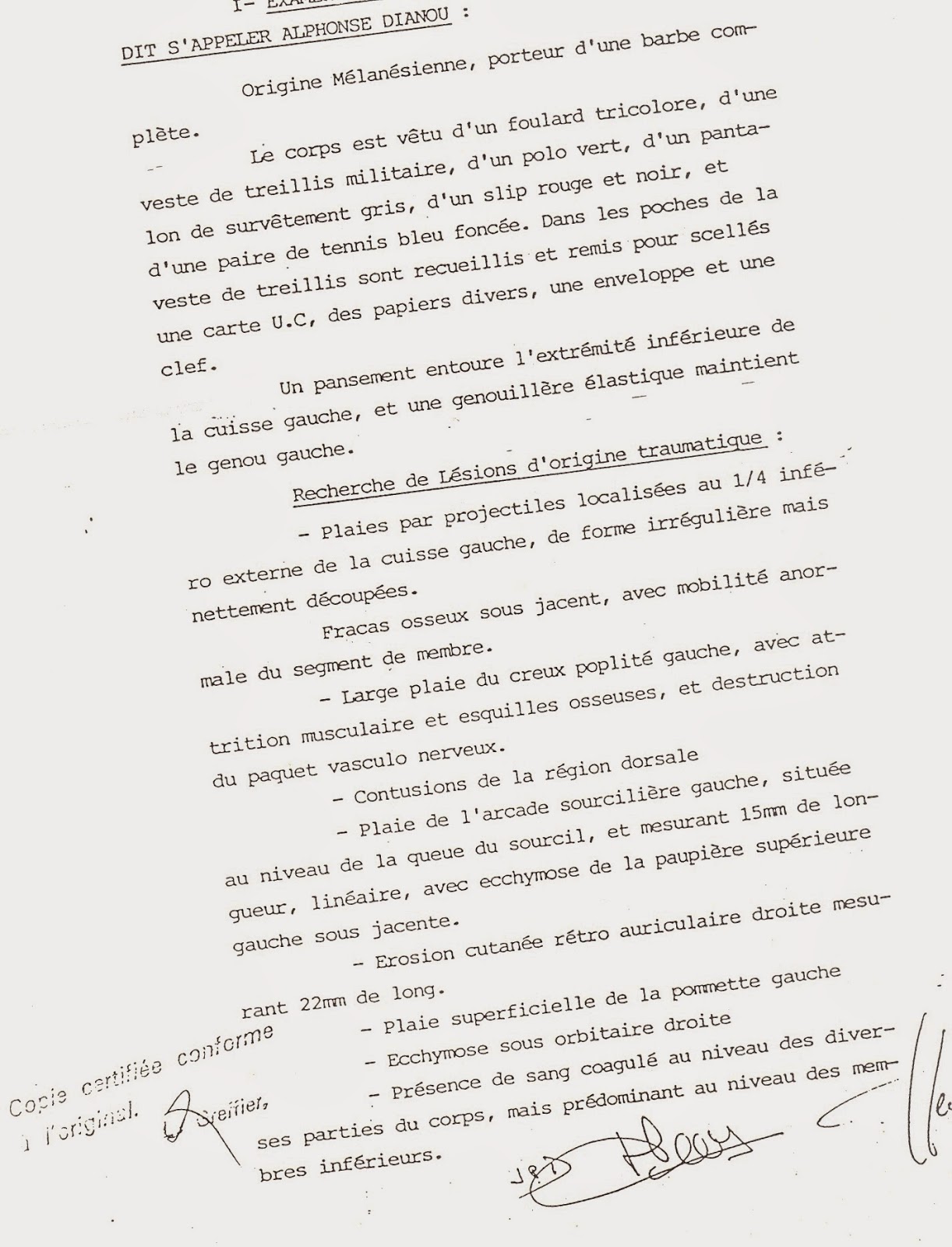

Ci-dessous: le compte-rendu d'examen du corps d'Alphonse Dianou.